很多人深信這一句說話:「行程表要排滿一點,才不會浪費時間。」但在一格又一格的代辦事項裏,卻慢慢失去呼吸的空間。早上起床打開行事曆,滿版的會議、訊息、家務和責任,連中間想發呆五分鐘都會感到內疚。久而久之,即使事情都有完成,人卻只剩下疲憊。正因為我們害怕空白,就很容易把每一天塞到極限。可是留白不是偷懶,反而能看見另一種選項,當你願意為自己安排一段無目的時間,就可以慢慢找回生活節奏。

從排滿到留白,刻意什麼都不排反而比較好

看起來什麼都沒做,其實在修復自己

行程表總是排滿、待辦清單拉到看不完,但真正放鬆下來的時間卻少得可憐。明明已經很累,卻對於休息這件事感到抗拒,以為自己不該停下來,只要稍微想休息,就感到強烈的罪惡感。

不妨想一想,自己是否常常不知不覺配合他人,壓抑自己的需求嗎?你所付出的努力,只是為了幫助別人,卻沒有正視自己的感受,常常犧牲自己嗎?事實上,不做計劃的計劃是一種刻意的生活模式,為自己預留空白的時間,無目的、無輸出,讓生活留一點鬆動,不再緊繃到極限。

留白時間的三個益處:

- 消化:讓腦袋處理之前吸收的資訊與刺激。

- 修復:讓身體和情緒回到比較平穩的狀態。

- 鬆動:給創意與新想法一點空間,讓自己不再被壓垮。

說起來,我們會害怕留白的原因,主要是社會與工作文化推崇「忙碌=有價值」這件事,習慣用輸出多少來衡量別人,例如完成多少、回覆多少、達成多少。只要沒有沒有明確完成,就容易產生內疚,並懷疑自己是不是浪費時間。

以下是三個時間管理法則,為自己設置緩衝區,將留白時間寫進你的日程表。

#1 想清楚一件事:你不是什麼都沒做

你以為滑手機、無止境看影片是休息,其實很容易被演算法帶着走,變成被動消耗。可是,在留白的時間裏,你能夠好好呼吸、感受、發呆、放鬆、觀察…等,不是什麼都沒有,卻能夠好好照顧自己的感受。

不做計劃的計劃的重點在於:容許自己感到迷惘。即使不知道該做什麼,也能夠溫柔地守護屬於自己的留白時間。你可以刻意把選項變少,例如只做一件輕量活動,並且設有開始和結束時間,再加上活動是溫和、不需要成果的。

#2 每天十分鐘,在家練習只做一件輕量小事

把注意力放在現實細節,刻意活在當下。舉例來說,去散步時專心感受光線、風、聲音,或是做一些很具體的小事,例如用十分鐘整理家居,在過程中留意每一個動作與觸感。

不需要記錄、不需要打卡,避免為了取得外界認同而過於重視成積。你不需要做得很完美,只需要在這十分鐘好好陪伴自己。即使中途分心也沒關係,只要溫柔地把注意力重新拉回目前的小事就好。

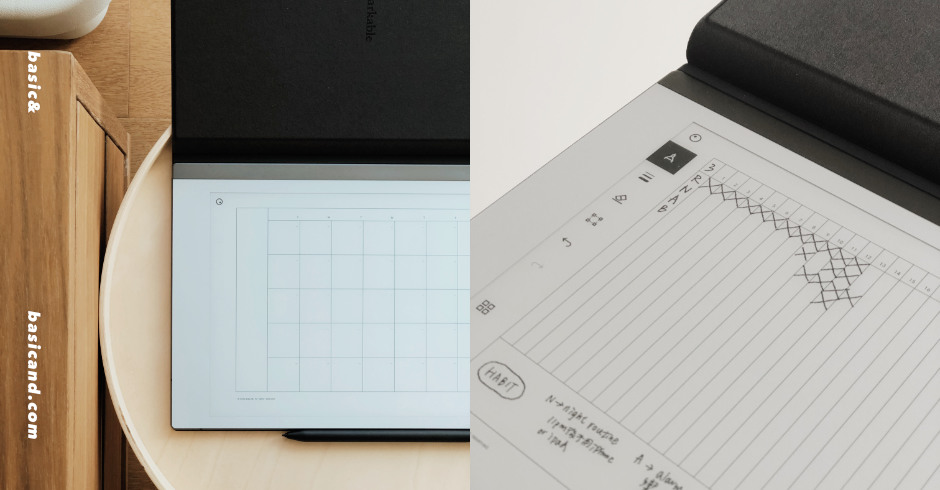

#3 在行事曆裏,刻意空出一格留白事件

在 schedule book 紀錄即將要完成的事,同時也留出幾天無行程的日子。只要將要做的事通通寫下來,就能一目了然。

具體來說,你可以打開電子行事曆或紙本月曆,先安排本週的行程。接着選擇在每天或每週留出一格,以文字或符號標記為留白。這一格不是為了再次填滿,其實是專門留給什麼都不做的你。

在那幾天不主動排會議,也不答應臨時約會。即使感到內疚,覺得自己好像應該做點什麼,你也可以換一個提問方式:

- 從「我今天做了多少?」改成「我今天有沒有好好對待自己?」

- 從「我配不配休息?」改成「現在的我需要什麼?」

- 從「這樣是不是很廢?」改成「這樣能不能讓明天的我比較好過一點?」

以上,留白是一種有意識的選擇。從今天開始,不妨多留一點空間給自己,唯有在行程表留白,生活裏才有空間讓你慢下來,稍微作出改變,甚至只是好好喘一口氣。

密切留意生活風格媒體『生活的基本』最新實用資訊,每逢星期五 8:00AM 更新。傳遞整理的價值,致力推廣極簡生活,提倡為日常注入美學,與你分享日常生活靈感。

延伸閱讀:

- 日記提問引導 × 心靈斷捨離:與自我對話,以系統化梳理情緒的三步驟

- 不再向外證明:遠離社群媒體的深度創作術,擺脫演算法與他人情緒綁架

- 「極簡後,我不再做的 5 件事。」:從購物狂到極簡主義者,「斷捨離」後的最大轉變

- Instagram Reels:斷捨離後不再做的五件事